イベントレポート

イベントレポート

2025年3月13日、アルサーガパートナーズは、IT業界で活躍するエンジニアを支援するための無料イベント&懇親会「アルサーガCheerUpプロジェクト」を開催しました。

近年、開発現場で直面する「作業者依存」と「コミュニケーションコスト」は大きな課題です。特に、インフラ、サーバー、フロントエンドなどの分業が進む中で、承認フローや修正対応に時間がかかる場面が増えています。生成AIを駆使した開発基盤を活用することで、これらの課題はどのように解決できるのでしょうか。

今回は、弊社AI Labチームのエンジニアが登壇し、生成AIを活用した開発基盤が業務効率化や新しい働き方にもたらす変革について、実際の事例を交えて解説しました。

そのイベントの様子をレポートとしてお届けします。

目次

アルサーガパートナーズは、IT業界の発展とエンジニアの皆様の成長を支援するため、「アルサーガCheerUpプロジェクト*」に取り組んでいます。 今回のイベントは、生成AI技術が急速に進化する中で、開発現場が直面する課題を共有し、AI駆動開発の可能性を参加者の皆様と共に探求する場として企画されました。

*「アルサーガCheerUpプロジェクト」の詳細はこちら▼

https://arsagajp.notion.site/CheerUp-d0b8864343e24de2b1e34093fd3bacf7

■登壇者紹介

生成AIの最先端研究チーム「AI Lab」

・所長(AIエンジニア) 横溝 比呂

・メンバー(AIエンジニア) 中島 勇生 大森 常太郎

※Arsaga GenerativeAI Labについて

https://www.arsaga.jp/news/pressrelease-arsaga-generativeai-lab-20240704/

◾️イベントのポイント

本イベントでは、以下の点を中心に進行しました。

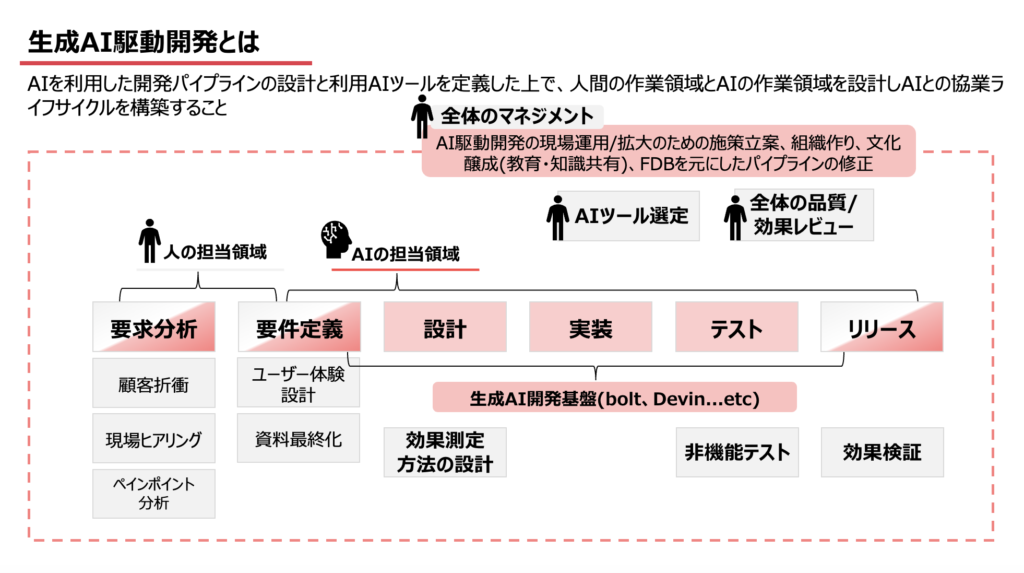

・生成AI駆動開発の概念や活用方法

・生成AI駆動開発における課題とその解決策

・生成AI時代のエンジニアの役割

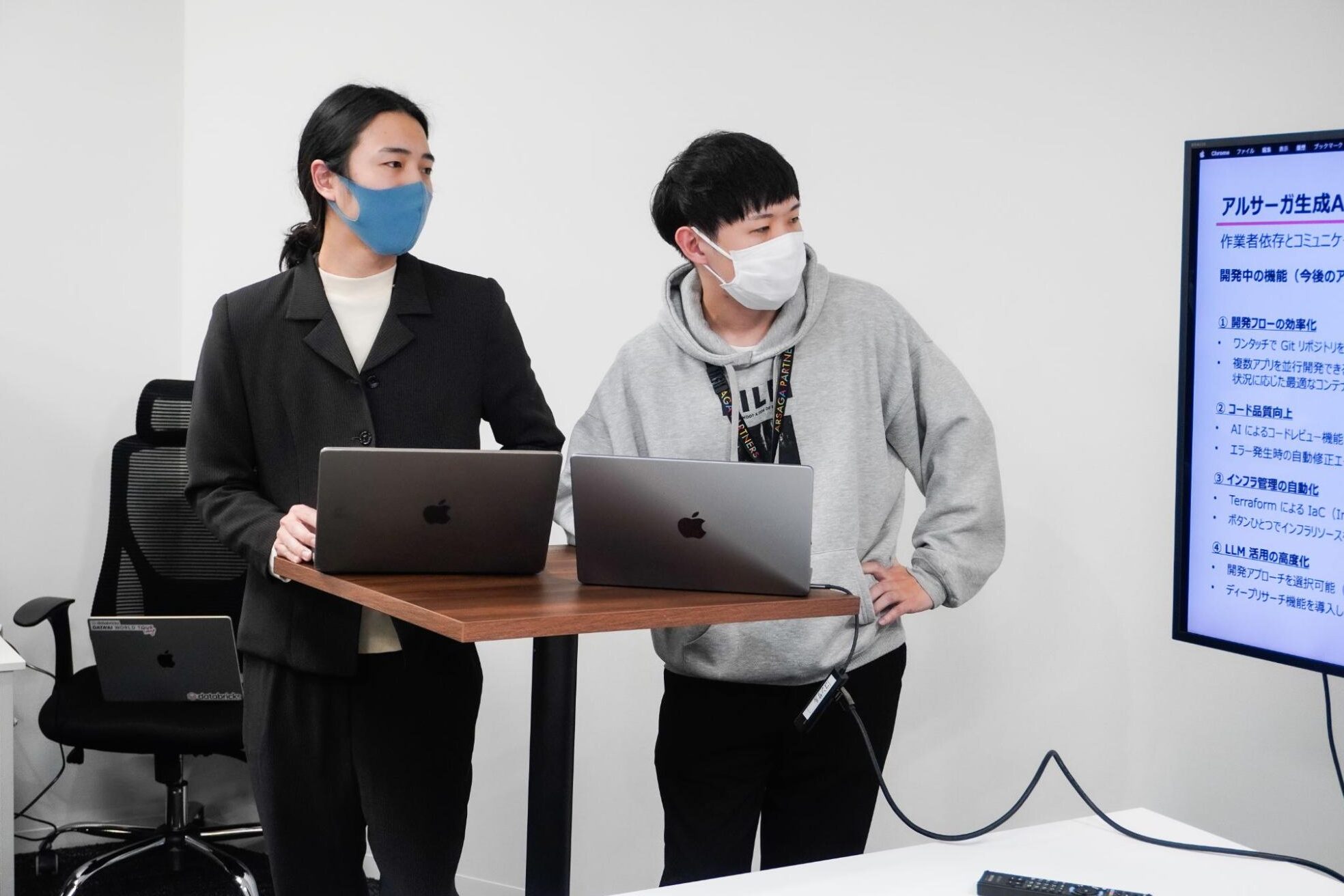

(左から大森、中島、横溝)

昨今の開発現場では、「作業者依存」や「コミュニケーションコストの増大」が深刻な課題となっています。組織の専門領域が細分化される中で、領域間の連携が複雑になり、責任の所在が曖昧になりがちです。さらに、メンバー間の知識のギャップや承認フローの長期化が、開発の遅延を引き起こしています。

こうした課題を解決するために注目されているのが「生成AI駆動開発」です。生成AIを活用し、人間とAIがそれぞれの強みを活かして協力することで、開発の効率化が図れます。AIはコード生成、テスト、ドキュメント作成などの定型業務を効率化する一方で、人間は要件定義や設計、創造的な判断を担うといった役割分担が可能になります。

このように生成AIを活用することで、開発環境の構築、プログラミング、テストコードの作成、ドキュメント作成といった業務の効率化が進みます。さらに、要件定義書のレビューやデータベース設計、UI/UXデザインの提案など、開発プロセス全体における生産性向上が期待されます。

このセッションでは、生成AIを開発業務に導入することで得られる効果や、導入時に直面する課題について紹介されました。

・生成AIの導入による効果

ボストン コンサルティング グループ(BCG)の研究では、コンサルタントに生成AIを活用させた結果、タスク完了までの工数を25.1%削減できただけでなく、生成AIを使用していないコンサルタントと比較して、アウトプットの品質も40%以上向上したという結果も出ています*。

また、生成AIの能力を最大限に活かすためには、「コンテキスト(文脈)」の提供が重要になります。プロジェクトの目的や背景、具体的な指示を適切に伝えることで、より精度・品質の高いアウトプットを出力してくれるようになります。

*引用元:Dell’Acqua, F., McFowland III, E., Mollick, E., Lifshitz-Assaf, H., Kellogg, C. K., Rajendra, S., & Lakhani, K. R. (2023). Navigating the jagged technological frontier: Field experimental evidence of the effects of AI on knowledge worker productivity and quality. Harvard Business School Technology & Operations Management Unit Working Paper No. 24-013.

・課題へのアプローチ

一方で、生成AIの導入にはいくつかの課題もあります。特に懸念されるのが情報漏洩などのセキュリティリスクです。データの安全性を確保するためには、アクセス制御やデータ暗号化を徹底することが求められます。

さらに、生成AIの出力は常に正確とは限らず、ハルシネーションやバイアスといった不確実性を伴うこともあります。そのため、人間によるレビューやテストを適切に組み込むことで、最終的な品質の担保が必要です。

次のセッションでは、実際に生成AIを活用した開発基盤のデモを行い、参加者はAIによるコード生成、テスト、ドキュメント作成などの効率化を実際に体験しました。このデモを通じて、生成AI駆動開発の具体的なイメージがより明確になったようです。

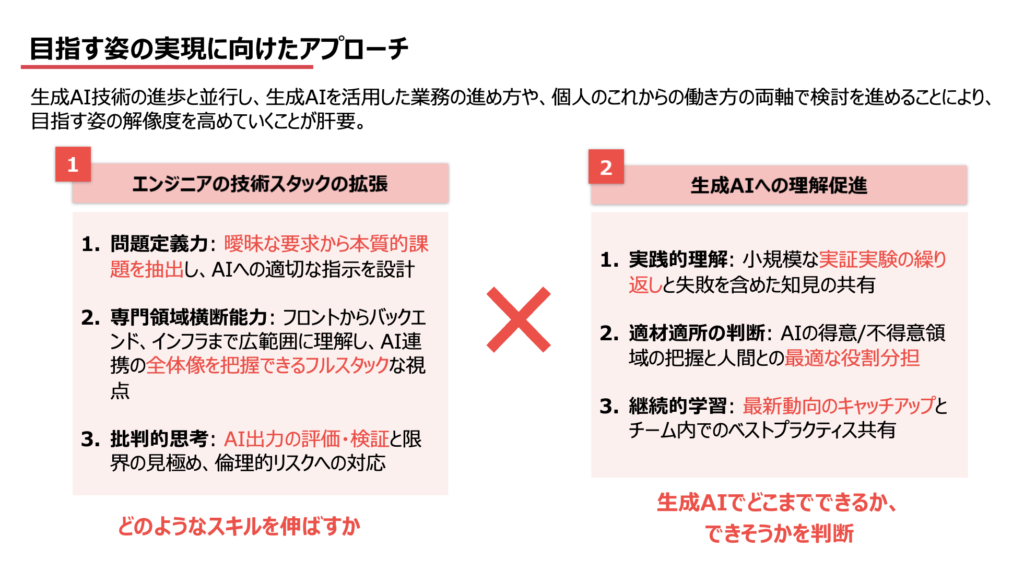

また、生成AIの普及により、エンジニアの役割は大きく変化します。定型的な作業はAIに任せ、エンジニアは創造的な業務や上流工程に集中することが求められ、AIとの協力には新たなスキルや知識の習得が不可欠であるとの意見も出ました。

生成AI技術は今後さらに進化し、開発現場での活用範囲が広がると予想されています。今回のイベントでは、生成AIが開発プロセス全体を変革し、エンジニアリングの未来を支える大きな力となる可能性が語られました。また、生成AI技術の進化に伴い、エンジニアの役割も大きく変わることが期待されています。

これからの開発現場では、エンジニアは定型的な作業をAIに任せ、創造的な業務や上流工程にもっと多くの時間を割くことが求められます。そのため、AIとの連携を進めるためには、エンジニア自身が新たなスキルや知識を習得し、変化に対応することが重要です。

業務の進め方や働き方が変わる中で、生成AIの活用方法をしっかりと検討し、業務にどのように適用できるかを見極めることが今後の鍵となるでしょう。

イベントの締めくくりには、ピザとドリンクを楽しみながらの懇親会が行われました。リラックスした雰囲気の中、参加者同士が交流を深め、それぞれの知見や感想を共有する場となりました。

「生成AIの活用範囲の広さに驚いた」「実際に業務でどう取り入れるか考えたい」といった声が飛び交い、AI技術に対する関心の高まりが感じられました。普段接点のない他社のエンジニアと議論する貴重な機会となり、新たな視点や気づきを得た方も多かったようです。

みんなで乾杯🍻

アルサーガパートナーズでは、今後もAI駆動開発の普及とエンジニアの成長を支援する取り組みを継続してまいります。生成AI技術の進化に伴い、開発現場での効率化だけでなく、新たな働き方や役割の転換も視野に入れ、参加者の皆様と共に次のステップを踏み出していきたいと考えています。

今回のイベントで得た知識やインスピレーションを、皆様の業務に役立てていただけることを心より期待しています。

また、今後もこのようなイベントを定期的に開催していきますので、ぜひご注目いただき、引き続きご参加いただけることを楽しみにしております。

(文=広報室 尹)

エントリーしたい方、話を聞きたい方、気軽にお問い合わせください!

この記事へのご意見、ご感想をお待ちしています。

「おもしろかったよ」「もっとこんなことが知りたい」など、どんなご意見でも構いません。あなたのご感想を、ぜひ、こちらのフィードバックフォームからお送りください。