Arsagaブログ

Arsagaブログ

アルサーガパートナーズ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役会長兼CTO:小俣泰明、代表取締役CEO:渡邉純平、以下「アルサーガパートナーズ」)は、9月24日(水)に開催された、学びの多様化地方議員連盟オンライン勉強会「生成AIの現在地と教育現場での実践」に登壇しました。弊社からは取締役副社長の松濤が参加し、生成AIの基礎知識や教育現場での実践的な活用について講演しました。

目次

◾️アルサーガパートナーズ

取締役副社長 松濤 徹

近畿日本ツーリストを経て、2000年ヤフー株式会社へ入社。Yahoo!トラベル、Yahoo!地図、Yahoo!路線情報などの事業責任者を歴任。

2012年、グーグル株式会社(現グーグル合同会社)の広告本部統括部長として旅行事業大手各社のマーケティング活動及びデジタル化を推進。

2015年11月より株式会社エボラブルアジア(現株式会社エアトリ)の取締役CMOに就任。旅行サービス「エアトリ」の企画、サービス開発、マーケティングを一貫して実施し、サービス認知向上を実現。

2021年、アルサーガパートナーズに上級執行役員として入社。

2022年4月より取締役就任。2023年9月より取締役副社長就任。座右の銘は「至誠」。

◾️千代田区立九段中等教育学校

統括校長 野村 公郎氏

複数の都立高校で教鞭を執った後、東京都教育庁都立学校教育部・教育改革推進担当課長として、⼩中⾼⼀貫教育校の教育内容検討や新国際⾼校設置などに尽⼒。都立富士中高統括校長時代にはスマートフォンを率先して授業に役立てる実践を深める。2022年から現職。

アルサーガパートナーズからは、生成AIの基礎知識、独自調査による利活用の現状、そして教育現場で活用可能な主要ツールについて紹介しました。

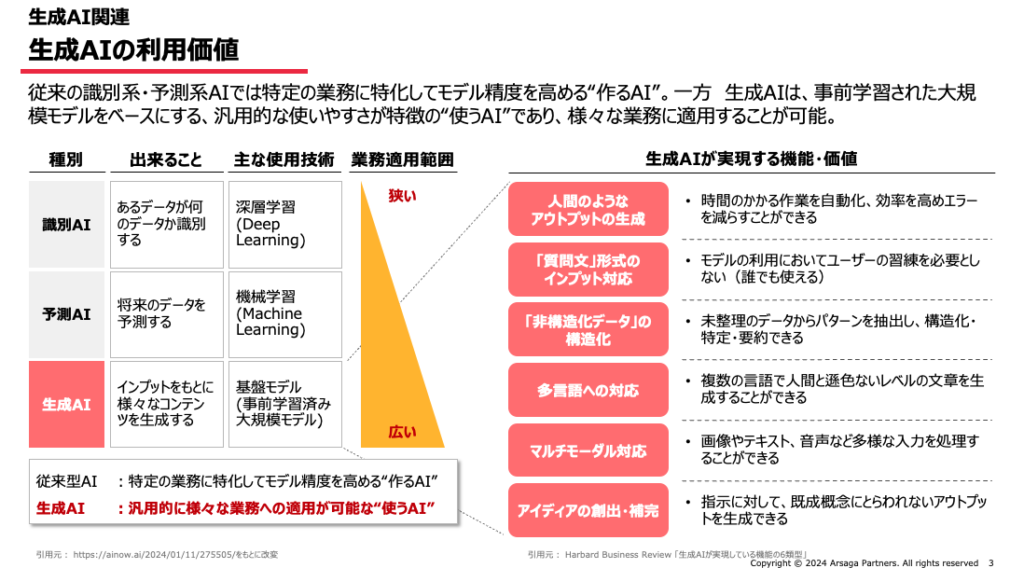

生成AIは、学習した膨大なデータをもとに文章・画像・音声などを新たに「生成」できる点が従来のAIと大きく異なります。人間の思考を補完する“パートナー”としての活用が広がる一方、誤情報(ハルシネーション)を生むリスクもあるため、最終的な判断は人間が行うことが不可欠です。また、学校独自の教材や資料についても、RAG(Retrieval-Augmented Generation)を活用すれば、安全に利用できる仕組みを構築できます。

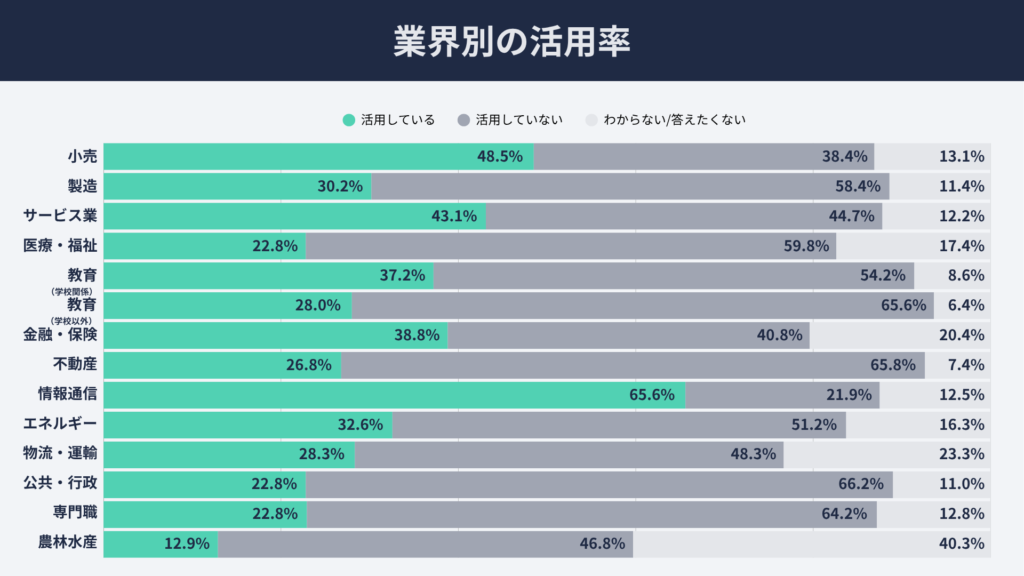

アルサーガパートナーズが実施したアンケート調査によると、全業界合計で生成AIを業務に活用している割合は約3割にとどまりました。特に情報通信、小売、サービス業では人手不足や顧客対応での活用が進んでいます。教育業界でも学校関係者の活用率は37.2%と平均を上回り、新技術への関心の高さが伺えます。

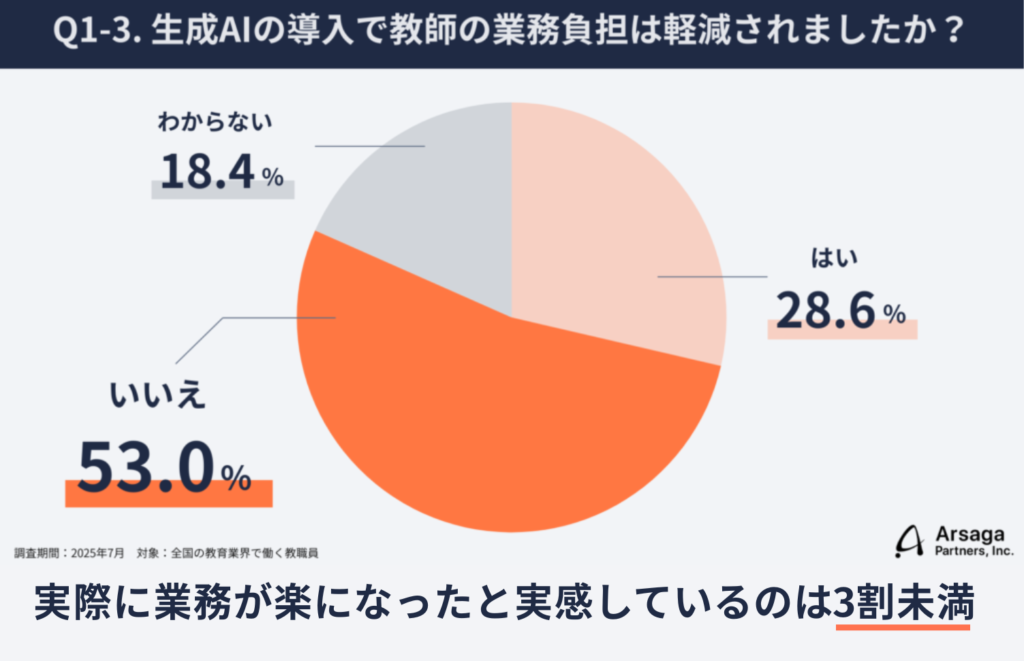

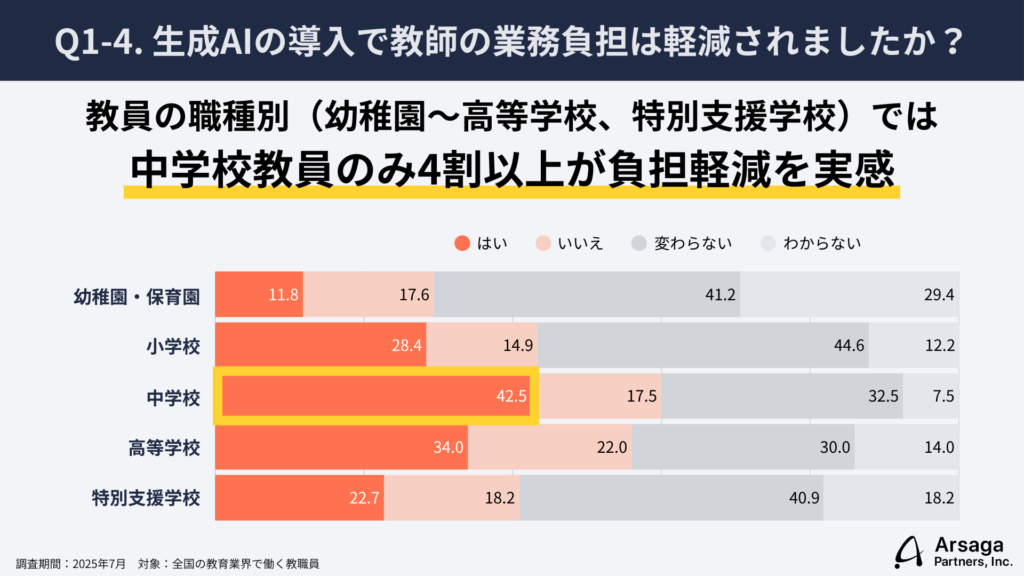

一方で、実際に業務負担が軽減されたと感じている教員は3割未満にとどまっています。生成AIの導入がまだ初期段階にあることや、活用方法の定着、成功事例の共有が十分ではないことが背景にあるのではないかと思われます。

ただし、中学校の教職員に限ってみると、42.5%が「業務負担の軽減を実感」と回答しており、一部では成果が表れ始めていると考えられます。

こうした点から考えると、中学校での成功事例を他の校種や教員に広げていくことが、今後の普及のカギとなりそうです。また、活用していない教員の中にも前向きな姿勢を持つ人が多いことから、適切な活用サポートや、安全に活用できるためのガイドライン整備が進めば、利用はさらに広がる可能性があると感じられます。

参考:

【業界別・生成AI活用実態調査】業務での活用率は全体で3割未満。 最も活用率が高いのは「情報通信」、次いで「小売」

【生成AI活用実態調査|教育業編】「AIで業務がラクになった」教員は3割未満。 便利なはずのAIが新たな業務を生む側面も

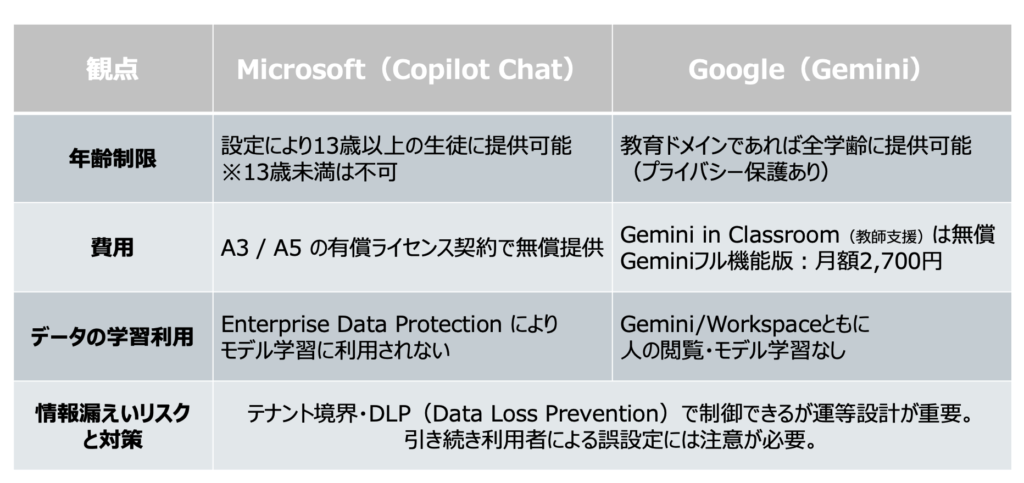

現在、大規模言語モデル(LLM)の主要ツールとしては、ChatGPT(認知度・利用度ともに圧倒的:66.8%)、Google Gemini、Microsoft Copilotが挙げられます。教育現場での利用可能性については、契約や設定により年齢制限(13歳以上または全年齢)や費用(既存ライセンスがあれば無償利用可能)の課題をクリアできるケースもあります。

特に重要な点として、これらのプラットフォームは「学校内でのやり取りをモデル学習に利用しない」と明言しており、データの扱いに関して安心して導入できる環境が整いつつあります。今後はこうした仕組みを前提に、教育現場での活用がさらに広がることが期待されます。

千代田区立九段中等教育学校は、教育DXや探究学習の先駆者として、数々のモデル事業を成功させてきました。統括校長の野村公郎氏からは、学校の教育コンセプトや生成AI導入の経緯、具体的な活用事例が紹介されました。

九段中等教育学校は創立100周年を迎える伝統校で、「教育DX」と「探究の九段」を教育理念に掲げています。教育活動の中心は探究学習であり、教科はその支援役として位置づけられています。

野村校長は、これからの社会で求められる力として、想像力やグローバルな視点、デジタルスキルに加え、AI時代に重要となる「質問力・対話力」と「真偽を見抜く力」を挙げました。

全生徒にタブレット端末を貸与し、校内だけでなく校外でも通信できる環境を整備。授業では私物スマートフォンも利用可能です。教員には公務用スマートフォンを貸与し、生成AI活用をサポートしています。

九段中等教育学校は、既存の生成AIサービスが抱える年齢制限や月額費用、利用回数制限、著作権・個人情報リスクなどの課題を解消するため、校内生成AIツールを導入しました。生成AIの可能性に着目し、2023年10月にアルサーガパートナーズの支援で教員向け「ChatGPT勉強会」を開き、教員の理解を深めた後、千代田区の公募型プロポーザルで選定されたアルサーガパートナーズとともに導入を進め、他校に先駆けて生成AI活用授業を開始しました。教員と生徒を対象にSaaS版ツールでPoC(概念実証)を実施し、その結果を踏まえ、独自の校内生成AIツール「otomotto(オトモット)」の運用を開始しました。

参考:

アルサーガパートナーズ、千代田区立九段中等教育学校が導入する 校内生成AI「otomotto」を開発支援

「otomotto(オトモット)」のネーミングやアイコンデザインは生徒が考えました。システムは複数の生成AIモデル(ChatGPTなど)を自由に選べ、検索や文章作成、ファイルの添削、画像や音声生成、対話などに使えます。安全で使いやすい学校専用のAIサービスとして継続して改善を図っています。

九段中等教育学校の一つの特徴は、教科を問わず生成AIを活用している点です。特定の教科や教員に限定せず、利用を推進しています。

◾️教員業務の効率化

公務にも活用しています。特に問題の作成では、以前は1週間かかっていた作業が2〜3時間でできるようになりました。英語のテストの評価やスペルチェックも生成AIで補助し、教員が最終チェックを行っています。

◾️生徒の学びの深化

生成AIは生徒にとって「思考のパートナー」や「対話の相手」として機能しています。先生一人では対応しきれない40名分の対応を生成AIがサポートし、作文の書き始めに悩む生徒へのアドバイスや、考えを整理した後に「この視点ではどうだろう?」と深める対話も可能です。

AIを使うことで、多様な環境に住む人や物語の登場人物など、さまざまな役割を持つ相手との模擬対話が実現し、従来できなかった授業体験が可能になりました。生徒は生成AIとの対話を通じて、良い回答を得るには「質問(プロンプト)の工夫」が重要だと実感しています。

勉強会の後半では、地方議員の皆様から寄せられた、教育現場の具体的な課題に関する質疑応答が行われました。

九段中等教育学校 野村校長:

探究学習の中でも、テーマ設定は生徒にとって特に重要なステップです。生成AIは、生徒が教員に相談する前段階での“良き相談相手”として活用できます。生徒は生成AIとやり取りしながら考えを整理し、テーマを深めることができます。評価は最終的に教員が行いますが、生成AIはその考えるプロセスを支える存在として非常に役立ちます。すべてを生成AI任せにするのではなく、あくまでサポートとして使うのがポイントです。

アルサーガパートナーズ 松濤:

生成AIを活用する際は、質問の質が大切です。漠然と聞くだけでなく、「具体的にどう解決できるか」と問いかけることで、より実践的な答えが返ってきます。同じように教育現場でも、質問の作り方を意識するだけで、生徒の考えがぐっと深まります。こうした使い方を繰り返すことで、より良い学びのサイクルを作れると考えます。

九段中等教育学校 野村校長:

本校では、社会情勢を踏まえ、生成AIを正しく活用できる環境づくりを重視しています。利用禁止を判断するにはそれぞれ理由があり尊重すべきです。たとえば海外では、スマートフォンの持ち込み自体が制限されるケースもあります。国内において学校での使用を禁止しても生徒は校外で使ってしまうことがあり、単に禁止するだけでは学びにはつながりません。だからこそ、学校としては正しい使い方を指導することが大切だと考えています。

アルサーガパートナーズ 松濤:

野村校長のお話の通り、利用禁止の判断は尊重すべきです。その一方で、社会全体で生成AIの活用が進む中で、学校だけで触れさせないことの是非も問われます。もし禁止の背景に具体的な懸念がある場合は、フィルタリングやルール設定などで対応可能です。外部の専門家や民間企業と相談しながら、安全かつ効果的な活用環境を整えることが現実的な解決策だと考えます。

九段中等教育学校 野村校長:

全教員が同じレベルになるまで導入を待つ必要はありません。重要なのは、まず現場で安心して使える環境を整えることです。その上で、生成AIを使いこなせる先生が周囲に知識を広めながら、他の教員もトライしていくのが最も効果的です。各々の得意分野を活かしたり協力し合ったりすることで、自然と知識や経験が広がっていきます。これを私は、「波紋効果」と言っています。

実際、パイロット校事業では授業や業務での活用事例が蓄積されており、ガイドラインや研修動画も公開されています。初めて生成AIを使う先生でも、こうした資料を活用しながら少しずつ導入を進められます。得意な教員や授業で活用したい先生を中心に始め、生徒とも一緒に触れながら進めていくことが、現場での最適な方法だと実感しています。もちろん、民間の支援も重要です。

アルサーガパートナーズ 松濤:

先ほどご紹介した弊社のアンケート調査では、全業種合計で生成AIを活用しているのは約3割にとどまっており、導入はまだ始まったばかりという状況です。まず大切なのは、教員が安心して使える環境を整えることです。環境が整えば、便利さを体感した教員が自然に使い始め、その経験が周囲にも伝わり、少しずつ活用の輪が広がっていきます。こうしたことから、民間の支援が前提でなくても、学校内だけで十分に推進可能だと考えます。

もちろん、不安や不明点があれば、情報システムの導入に詳しい事業者に相談するのも有効です。必要に応じて弊社にもお問い合わせいただければサポート可能です。

松濤は、九段中等教育学校の先進的な取り組みを紹介するとともに、地方では先生一人で複数学年を担当する複式学級など特有の課題があることに触れました。その上で、まずは「小さなところから始める」形で議論を各自治体で進めてほしいと呼びかけました。

導入にあたっては、地方ならではの課題や経済的な懸念もありますが、グローバルプラットフォーム上では無料で利用できる環境も整いつつあり、比較的安心して検討を進められると述べています。松濤は、まずは小さな取り組みから始め、徐々に広げていくことの重要性を強調し締め括りました。

アルサーガパートナーズは、デジタル・トランスフォーメーションの知見を活かし、生成AIの教育現場への安全で効果的な導入・活用を着実に支援してまいります。導入や活用に関する無料相談も受け付けていますので、ぜひお気軽にご相談ください。

問い合わせフォーム:https://www.arsaga.jp/contact/

学びの多様化地方議員連盟は、全国の地方議員が党派を超えて参加する超党派ネットワークです。

日本に住むすべての子どもたちが、大切にされていると実感し、希望を持ち、自分に合った学びの場で可能性を伸ばせる社会の実現を目指しています。

不登校を選択した子ども、スペシャルニーズのある子ども、生活に困難を抱える子ども、外国ルーツのある子どもなど、さまざまな背景を持つ子どもたちの学びと成長を支えるため、教育・福祉・医療の連携を重視し、学校内外の多様な学びの保障に取り組んでいます。

全国で100名を超える地方議員が所属し、民間団体や研究機関と協働しながら、各地の実態に即した政策提言や、エビデンスに基づく調査・研究、国政への提言を行っています。

■アルサーガパートナーズ株式会社について

アルサーガパートナーズは、成長し続ける流行の発信地“渋谷”に拠点を置く総合ファームです。「日本のDXを世界で誇れる産業へ」をビジョンに掲げ、DXサービスをワンストップで提供するため、コンサルティングからシステム開発、保守・運用までの体制を整えています。「最高品質を最速で」をスローガンに掲げ、お客さまに寄り添いながらビジネスの成功をより確実なものへと導きます。

本社 :東京都渋谷区桜丘町1番1号 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー18階

熊本支社

新市街オフィス:熊本県熊本市中央区新市街8番7 TERRACE87ビル2F

平成オフィス :熊本県熊本市南区江越2丁目24-1

福岡支社 :福岡県福岡市中央区天神一丁目10番20号 天神ビジネスセンター7階

代表者 :代表取締役会長兼CTO 小俣泰明、代表取締役CEO 渡邉純平

設立日 :2016年1月

資本金 :14億3,470万円(資本準備金等を含む)

従業員数 :420名(2025年9月末時点)

事業内容 :ワンストップDXソリューション事業

HP :https://www.arsaga.jp