イベントレポート

イベントレポート

5月15日(木)、アルサーガパートナーズでは第16回社内向けのライトニングトークイベント「Taste of Tech(通称TOT)」を開催しました。

今回のTOTには、東京本社と熊本支社からエンジニアの3名が登壇しました。開発手法やデザインへのこだわり、プロダクト品質との向き合い方まで、それぞれの職種ならではの視点で語っています。アルサーガで働く魅力やチームの空気感が伝わる、有意義な時間でした。

それでは、第16回のTOTのイベントレポートをお届けします!

目次

「Taste of Tech」(通称TOT)は、「ゆる〜くTechを楽しむこと」をコンセプトに、みんなの「知っている」「知りたい」を他のメンバーにお裾分けするための社内LT(ライトニングトーク)イベントです。

内容はTechに限らず、技術者やビジネスマンなど様々なバックグラウンドを持った人が登壇し、それぞれが培った知識や経験を共有する場となっています。

今回は以下の3名に登壇してもらいました。

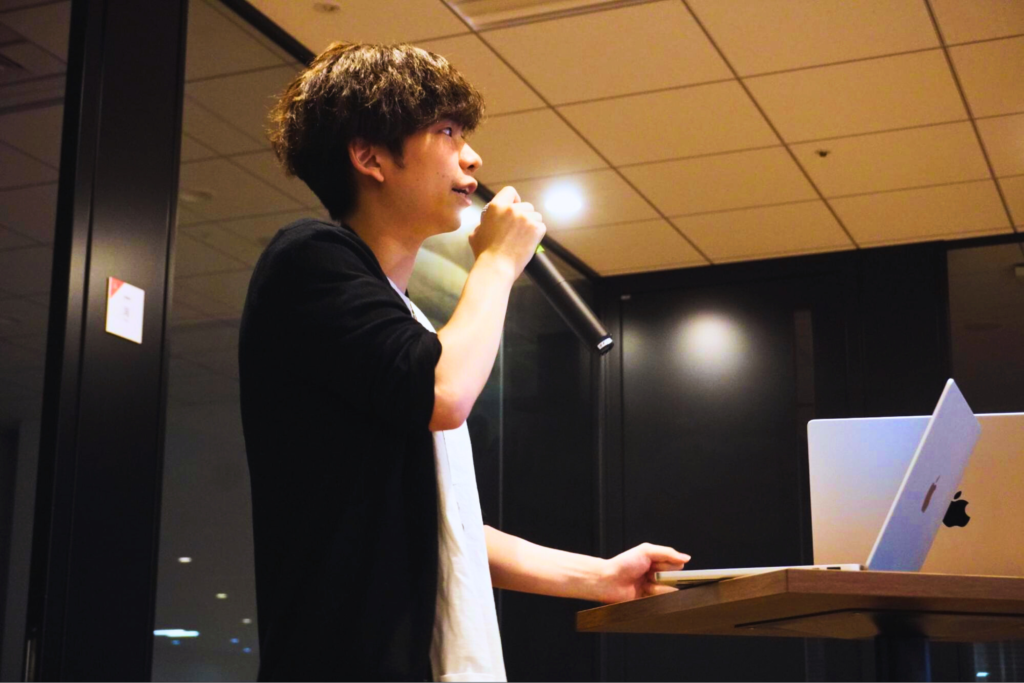

WebGLとは、Webブラウザ上で3Dや2Dのグラフィックを描くための仕組みで、ゲームや広告サイト、データの可視化など、視覚的な演出が求められるさまざまな場面で活用されています。

今回の発表では、実際にWebGLを使ってつくられたサイトを複数紹介してくれました。たとえば、栗田さんが作成したアルサーガのオフィスを3Dで再現したページや、プログラミングアートなど、見るだけでも楽しめる事例が次々に登場。複雑に見える演出も、すべてブラウザ上で動いているという点に驚かされます。

ただし、WebGLを1から書こうとするととても難解で、コード量も膨大になります。そこで登場するのが「Three.js」という、JavaScriptを使用してブラウザ上で3Dグラフィックスを描画するためのオープンソースライブラリ。これを使うことで、より手軽に3D表現を実現でき、初学者でも取り組みやすくなるとのことでした。

また、プログラミングによるアート表現やアニメーション演出もWebGLの得意分野。栗田さんは、そうした「表現の自由度の高さ」こそがWebGLの魅力だと語ります。

「WebGLはニッチな技術ではありますが、フロントエンドエンジニアとして差別化したい人には非常におすすめです」と締めくくりました。

技術的な内容を扱いながらも、視覚的に楽しめるデモや具体的な事例が多く、新たな刺激になったという参加者も多かったようです。WebGLは単なる装飾技術ではなく、体験の質を大きく変える力がある。そんな可能性を感じさせるセッションとなりました。

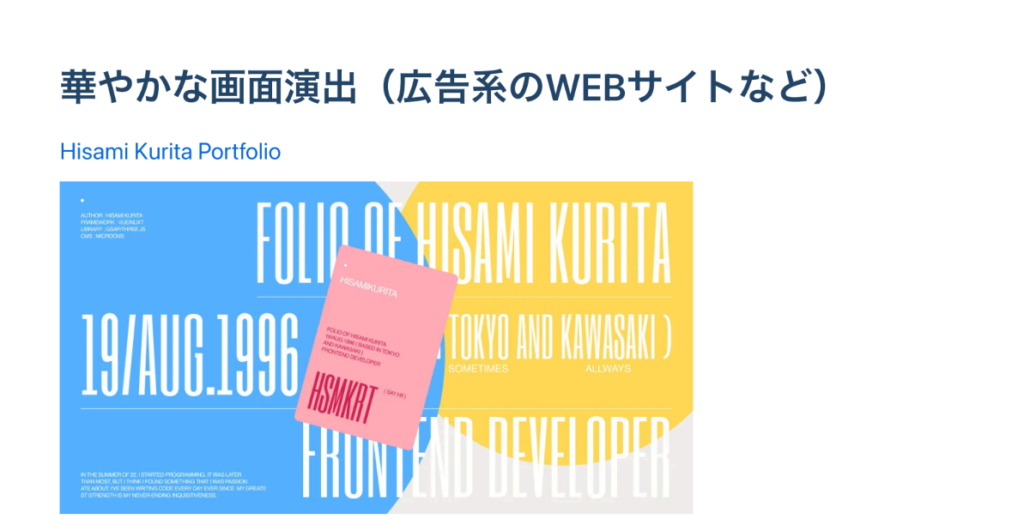

熊本支社の野田さんは、受発注システムの開発を通じて習得した、日々の入力作業を少しでもスムーズに、正確に行うための工夫について紹介してくれました。

「できるだけキーボードで完結させたい」「各項目を間違えずに入力したい」「過去の履歴を参考にしたい」。これは業務ヒアリングを通じて現場から聞こえてきたリアルな声です。野田さんはそうしたニーズに応えるべく、サジェスト機能やリアルタイム計算、商品ごとの選択肢制御など、細部にわたる入力体験の改善に取り組んできました。

たとえば、これまで検索機能については毎回モーダル(別ウィンドウ)を開いて操作する必要があり、入力の流れが中断されてしまっていました。そこで導入したのが、入力欄に文字を打ち込むと候補がリアルタイムで表示され、キーボードだけで選択・確定を行うことができる機能。これにより、画面遷移なしで完結する一体感のある操作が実現され、入力のリズムが途切れなくなったそうです。

さらに、商品ごとに異なる選択肢も自動で切り替わるように設計。選べる項目だけが表示されるため、誤入力が起こりにくくなったとのことです。

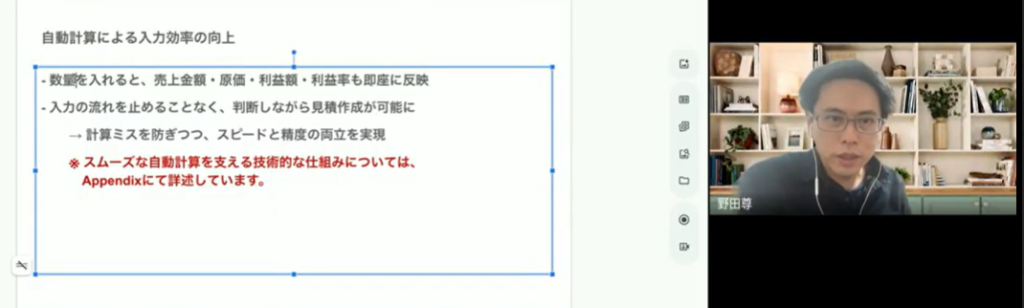

また、売上金額や利益率といった計算項目については、数量を入れるだけで即時に自動計算される仕組みになっており、判断のスピードと精度の両立にもつながっているということでした。

「業務システムの開発はバックエンド側からのアプローチが多いのですが、今回はフロントエンドから使いやすさを突き詰めました」と語る野田さん。実際に手を動かす人たちの作業リズムを崩さず、直感的に操作できるUI(画面設計)を目指した姿勢が印象的でした。

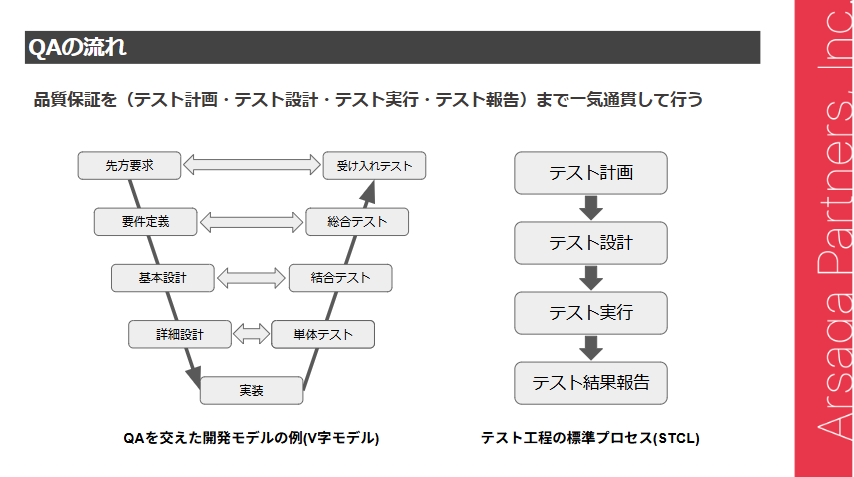

林さんは、プロダクトの品質を守る要として活躍する品質保証(QA)の仕事について、テスト計画から実行、報告に至るまでの流れを、具体例を交えて紹介してくれました。

QAとは「Quality Assurance」の略で、ソフトウェアやサービスの品質を保証する役割を担います。単に不具合(バグ)を見つけるだけでなく、ユーザーが安心して使える体験を提供するために、製品の使い勝手や動作の安定性も含めた全体の品質を担保するのが仕事です。

林さんは、使う人の立場に立って「本当に満足できるものかどうか」を確認する視点が、QAにおいては特に重要だと話しました。

発表の中で特に印象的だったのは、「後工程になるほど修正コストが高くなる」という話。だからこそ、開発の初期段階からテストの視点を取り入れ、早い段階で問題を洗い出すことが求められるそうです。

林さんはその中でも「テスト計画」の重要性を強調しました。目的や範囲、判断基準を明確に定めることで、実行フェーズがスムーズになり、品質全体の精度も上がるといいます。

開発の裏側から全体を支えるQAの仕事は、サービス品質を守るうえでなくてはならない存在です。質疑応答では、「QAとしての視点はどう鍛えられるのか」という質問に対して林さんは「まずはテストを積み重ねること。その中で少しずつ全体像が見えてきて、やがて計画や設計にも関われるようになる」と答えていました。

見えにくいけれど欠かせない仕事に、日々誠実に向き合う姿勢が伝わる発表でした。

今回のTOTも多くの方にご参加いただき、懇親会は終始にぎやかな雰囲気でした。

ピザを用意していたこともあり、開始直後から人が集まり、会場は一気に活気づきました。

部署やプロジェクトを越えて交流できるこうした機会が、日々の業務にも良い影響を与えていくと感じています。今後も、気軽に参加できる場としてTOTを続けていければと思います!!

ちなみに、ピザの写真がないのは、広報チームも食べるのに夢中で撮りそびれてしまったからです(笑)。

「ピザが出るらしい」という噂に背中を押されて、なんとなく足を運んだ人もいたかもしれません。 しかし、気づけばいろんな場所で会話が生まれ、初めて話す人同士が自然と輪に加わっている。そんな様子を見て、今回も開催してよかったと心から思いました。

TOTには、特別な決まりや正解はありません。 毎回少しずつかたちを変えながらも、誰かが話し、誰かが耳を傾ける。そのひとつひとつのやりとりが、アルサーガらしいつながりを育んでいるのだと感じます。

これからも、ふらっと立ち寄れて、心が動くような場であり続けたいと思います。 次回のTOTも、楽しみにしていてください。

(文=広報室 佐々木)

エントリーしたい方、話を聞きたい方、気軽にお問い合わせください!

この記事へのご意見、ご感想をお待ちしています。

「おもしろかったよ」「もっとこんなことが知りたい」など、どんなご意見でも構いません。あなたのご感想を、ぜひ、こちらのフィードバックフォームからお送りください。