DXコラム

Arsagaブログ

テレワークが当たり前となった今、働く場所に対する意識が大きく変わりつつあります。かつては「都心に通えること」が働く上での前提条件でしたが、現在では都市に縛られない働き方を模索する人が増えています。

そんな中、企業が地方に新たな「地方拠点」を設ける動きが静かに広がっています。単なる地方移転ではなく、人材確保や働き方の多様化といった、IT業界が抱える構造的な課題への具体的な解決策として注目されているのです。

なぜ今、地方拠点がこれほど注目されているのか。その背景と可能性をひも解いていきましょう。

アルサーガパートナーズでは、地方で働く人を応援するため、地方創生ブログを連載していきます。本シリーズを通じて、地方拠点のリアルな魅力と、これからの働き方のヒントをお届けしていきます。

目次

IT業界はこれまで、東京・大阪・名古屋などの大都市圏に事業拠点を集中させてきました。理由は明確で、ビジネスパートナーが集まり、優秀な人材が集まりやすいというメリットがあるからです。

しかし、その一方で都市部の生活コストは年々上昇しています。家賃、交通費、保育費、そして食費に至るまで、地方に比べて高額な支出が避けられません。就業機会が都市部に偏っていることが、結果的に生活コストの高騰を招いており、特に若手の人材にとっては生活の安定が難しくなる要因となっています。

都市部での生活が「働くためのコスト」になってしまっている現状は、決して見過ごせない問題です。

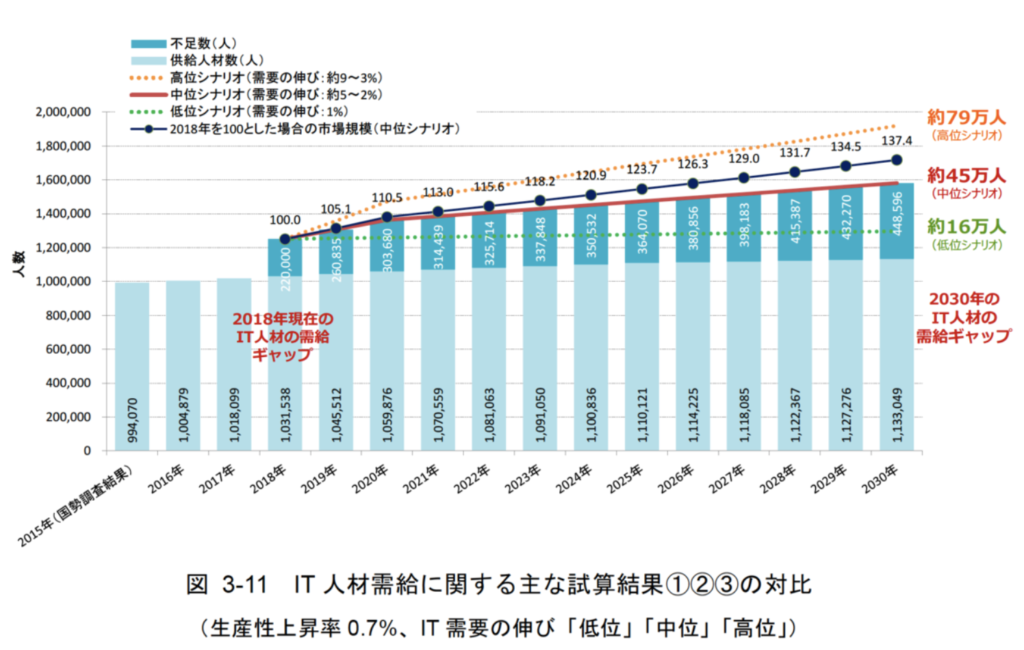

IT人材の不足は、長年にわたり業界の大きな課題とされてきました。経済産業省の試算によれば、現時点でも約17万人が不足している状況にあり、この数は2020年に約37万人、そして2030年には最大で約79万人にまで拡大すると見込まれています。

技術革新のスピードに対して、育成と確保のスピードが追いついていないのです。特に都市部では企業同士の採用競争が激化し、スキルの高いエンジニアを確保することが難しくなっています。

企業にとって「人材は資産」であるにもかかわらず、採用活動が都市圏に限定されているため、視野が狭まり、結果として機会損失を生んでいるケースも少なくありません。

また、地方出身者の中には「地元で働きたい」という希望を持つ人もいます。にもかかわらず、そうした人材にアプローチできない状況が続けば、業界全体の人材流動性にも悪影響を及ぼしかねません。

2020年以降、コロナ禍をきっかけに一気に広まったのが「在宅勤務」です。多くの企業がリモートワークを導入し、物理的な出社を前提としない働き方を模索するようになりました。

その結果、「働く=会社に行く」という概念が大きく揺らぎました。IT業務の多くは、場所を選ばずに遂行できることが分かり、今では在宅や地方勤務を前提とした求人も珍しくありません。

この意識の変化こそが、地方拠点の重要性を再認識させるきっかけとなっています。

地方に拠点を設ける最大のメリットのひとつが、人材の確保です。都市部に偏っていた就業機会を分散させることで、地方に眠っていた優秀な人材を活かすことができます。

例えば、地元に戻って働きたいと考えるUターン希望者や、都市部に出ることなく就職したいと願う学生たちにとって、地方拠点の存在は非常に心強い選択肢です。

また、企業が地域に根ざして活動することによって、雇用が生まれ、経済が動き、結果的に地域活性化にもつながります。企業と地方が互いに支え合い、共に成長していく構図がここにあります。

都市部での仕事には、多くの刺激がある一方で、通勤のストレスや生活コストの高さといった負担もつきものです。その点、地方の暮らしは、自然との距離が近く、家賃も抑えられ、子育て環境も整っているケースが多く見られます。

そのようなローカル環境の中で働けることは、ワークライフバランスの向上にも直結します。たとえば、朝の通勤ラッシュに追われることなく、穏やかな景色の中で一日を始めることができる。そんな働き方に魅力を感じる人は、今後ますます増えていくでしょう。

そして企業にとっても、そうした環境を提供できることは、優秀な人材の獲得や定着につながる、大きな強みとなります。

アルサーガパートナーズ熊本オフィスの様子

地方拠点を持つメリットは、地方の暮らしやすさだけにとどまりません。企業の組織運営やプロジェクト体制においても、都市集中型とは異なる新たな可能性が見えてきます。

特に、開発業務の分散という観点からは、「オフショア(海外委託)」との比較で国内の分散型チームの強みが際立ちます。

一方、ニアショアとは、都市圏から離れた国内地域に開発業務を委託する手法を指します。海外ではなく国内の拠点を活用することで、時差や言語の壁を避けつつ、コストの最適化を図れる手段として注目されています。

ここでは、その違いと国内チームならではの利点を整理してみましょう。

オフショア開発の課題としてよく挙げられるのが、時差によるコミュニケーションのタイムラグです。日本と海外の開発チームでは、業務時間がずれてしまい、質問や確認事項のやり取りに数時間、場合によっては1日以上かかってしまうこともあります。

一方、国内に拠点を分散するスタイルであれば、時差は存在しません。朝に依頼した業務が、同じ日の午後には進捗として戻ってくる。そうしたテンポの良いやりとりが可能になります。

特に、開発スピードや柔軟な仕様変更が求められる現代のIT現場においては、時間のロスが少ないというのは極めて大きなアドバンテージです。

オフショア開発では、英語を共通言語としたチームビルディングが一般的ですが、細かなニュアンスの共有が難しい場面も少なくありません。「伝わっていると思っていたことが伝わっていなかった」というすれ違いは、開発の品質やスピードに影響を及ぼします。

その点、国内の分散型チームであれば、共通の言語や文化的な背景を持っているため、意思疎通が格段にスムーズです。会話のトーンや行間を読み取る力が共有されているため、協力体制を築きやすく、チームとしての一体感も生まれやすいと言えるでしょう。

オフショア開発はコスト削減の手段として広く利用されていますが、その仕組みを冷静に見直す必要があります。というのも、オフショアは本質的に「海外のエンジニアに業務を委託する」モデルです。

一見するとコストメリットなどが大きいように思えますが、国内のIT人材育成という観点では、大きな課題を孕んでいます。先ほど記載したように、現在、日本では2030年に最大約79万人のIT人材が不足すると見込まれています。そんな中で、業務の多くを海外に依存してしまえば、本来国内で育てるべき技術者や若手エンジニアが経験を積む機会を失うことになりかねません。

国内でのスキル継承が止まってしまえば、未来のIT人材はさらに減ってしまう。その連鎖を断ち切るためにも、国内分散型のチーム体制を強化することは、非常に現実的で意義のある選択なのです。

すでに地方拠点を積極的に展開している企業の多くは、ある共通点を持っています。それは、単に「地方でコストを抑えたい」という理由ではなく、「そこで暮らす人と、真剣に向き合う姿勢」を持っているということです。

例えば、地元の大学や専門学校と連携して育成から採用までを一貫して行ったり、自治体や地域団体と協力して暮らしやすい環境づくりを支援したり。単なる労働力の確保ではなく、「人と地域に根ざす」という考え方が、長期的な成功につながっています。

一方的に業務を持ち込むのではなく、地域の中にしっかりと入り込み、共に歩む姿勢が問われているのです。

アルサーガパートナーズ熊本オフィスの様子

これまでの「都心一極集中」は、効率の良さと引き換えに、多くのリスクを内包していました。人材の枯渇、通勤負担、生活コストの上昇など、持続性に疑問がつく場面も少なくありません。

地方拠点の存在は、こうした構造課題に対する現実的な解決策として、今後ますますスタンダードになっていく可能性があります。単なる「地方進出」ではなく、企業文化そのものを見直すきっかけとして捉える必要があるでしょう。

地方で働くことが「特別な選択肢」ではなく、ごく自然なキャリアの一部として広がっていく。その兆しは、すでに静かに始まっています。

アルサーガパートナーズでは、地方で活躍するIT人材や、地域に根ざして挑戦する企業を全力で応援しています。その一環として、各地に拠点を設け、地域に根ざした働き方の実現と分散型チームの強化を進めています。

現在は、九州を中心に以下の3つの拠点で活動を展開中です。

・福岡オフィス

https://www.arsaga.jp/news/fukuoka-office-establishment-20230926/

・熊本 新市街オフィス

https://www.arsaga.jp/news/pressrelease-new-office-in-kumamoto/

・熊本 平成オフィス

https://www.arsaga.jp/news/press-release-merger-frontier-vision/

地域に根ざして働きたい方、自分らしいキャリアを地方で築いてみたい方。

アルサーガで働くことに興味をお持ちの方は、ぜひこちらからご連絡ください。

エントリーしたい方、話を聞きたい方、気軽にお問い合わせください!

この記事へのご意見、ご感想をお待ちしています。

「おもしろかったよ」「もっとこんなことが知りたい」など、どんなご意見でも構いません。あなたのご感想を、ぜひ、こちらのフィードバックフォームからお送りください。