DevOpsとCI/CDの違いとは?初心者でもわかる開発プロセスの基本

「DevOps」や「CI/CD」という言葉を耳にする機会が増えましたが、その違いをしっかり説明できる人は意外と少ないかもしれません。ソフトウェア開発や運用の現場では今や欠かせないこれらの考え方ですが、実は目的や役割に明確な違いがあります。

この記事では、DevOpsとCI/CDの意味や成り立ちをやさしく整理しながら、それぞれが担う役割や違いを丁寧に解説します。読み終わるころには、どちらも「なんとなく知っている」から「きちんと説明できる」状態になれるはずです。

DevOpsとは何か?

開発と運用の連携を目的とした考え方

DevOps(デブオプス)とは、「Development(開発)」と「Operations(運用)」を組み合わせた言葉です。かつては、開発チームと運用チームがそれぞれ独立して動くことが多く、開発側が作成したシステムを運用側が受け取り、実際に動かすといった流れが一般的でした。

しかしこの方法では、トラブルが発生したときに責任の所在があいまいになりがちで、対応が遅れるという課題がありました。たとえば、「開発では問題なかったのに、運用では動かない」といった意見の食い違いも頻発していたのです。

そこで登場したのがDevOpsです。これは「開発」と「運用」が密接に協力し合い、ソフトウェアのライフサイクル全体を通じて効率よく品質を高めていこうという考え方。単なる技術の話ではなく、チームや組織の文化としても重視されています。特に、リリース後の保守や管理までを一貫して考える視点が重要です。

関連記事:DevOpsエンジニアとは?役割・スキル・キャリアパスを徹底解説!

DevOpsが登場した背景とその意義

DevOpsが注目されるようになった背景には、IT業界のスピード感の変化があります。アプリケーションやサービスは、かつてのように年単位で更新するものから、今では週単位、場合によっては毎日アップデートされることも珍しくありません。この変化は、ビジネスの要求速度が上がっていることに対応するための必要な進化と言えます。

こうした変化に対応するには、開発と運用が別々では間に合わなくなってきました。そのため、両者が連携し、トラブル対応やアップデートをスムーズに行う体制が求められるようになりました。特にクラウド環境の使用が増えたことで、インフラの構築と管理の自動化が容易になり、この連携はさらに強化されています。

DevOpsは、その名の通り「協力体制」に重きを置くアプローチです。システムがより早く、安定してユーザーの手に届くようになるため、多くの企業で導入が進んでいます。また、この文化はアジャイルな開発手法とも親和性が高く、開発の俊敏性を高める上で不可欠な要素です。

CI/CDとは何か?

継続的インテグレーション(CI)と継続的デリバリー / デプロイメント(CD)の違い

CI/CDとは、ソフトウェアの開発からリリースまでのプロセスを効率化・自動化する手法の総称です。「CI」は“Continuous Integration”(継続的インテグレーション)の略、「CD」は“Continuous Delivery”(継続的デリバリー)または“Continuous Deployment”(継続的デプロイメント)を指します。

まずCIは、開発中のソースコードを頻繁に(理想的には1日に何度も)共有リポジトリに統合(マージ)することで、コードの整合性を保ちます。その際、テストやビルドといったプロセスが自動的に走るようになっており、バグがあればすぐに気づくことができます。つまり、「壊れたコードが入りにくい」状態を維持するための仕組みになっています。開発者が手元で作成したコードを最新の状態に保つために必要な工程です。

一方のCDには2つの意味があります。「デリバリー」は本番環境にデプロイする一歩手前までの自動化、「デプロイメント」はそのさらに先、実際のリリース作業まで自動で行う手法です。どちらにせよ、手動の作業やエラーを減らし、リリースのスピードを格段に上げることが目的となっています。このCI/CDパイプラインによって、開発サイクルが高速化されます。

自動化によって実現する高速なリリース

CI/CDの最大の強みは、反復的な開発作業を自動化できる点にあります。たとえば、プログラムの修正を加えた際に毎回手動でテストし、ビルドし、配布の準備をしていたのでは、大規模なチームでは非効率ですし、ヒューマンエラーのリスクも避けられません。

CI/CDを導入すれば、コードの更新が検知された段階で、テストが自動実行され、問題がなければステージング環境や本番環境へのリリースまでが一気に進みます。このような仕組みを整えることで、開発者は「作ること」に集中できるようになるのです。また、インフラ構築の自動化(Infrastructure as Code)もこのプロセスに組み込まれることが多く、プラットフォームへの移行も容易になります。

さらに、ユーザーへのフィードバックをより早く取り入れられるようになり、改善サイクルが加速するという利点も。特に変化の速い現代においては、この柔軟性とスピード感が大きな武器となるでしょう。また、自動テストにはセキュリティチェックの強化も含まれることがあり、リリースされるバージョンの安全性を高めます。

DevOpsとCI/CDの違い

概念と実践方法の違い

一見すると似たように語られることの多い「DevOps」と「CI/CD」ですが、両者は本質的に異なる概念です。

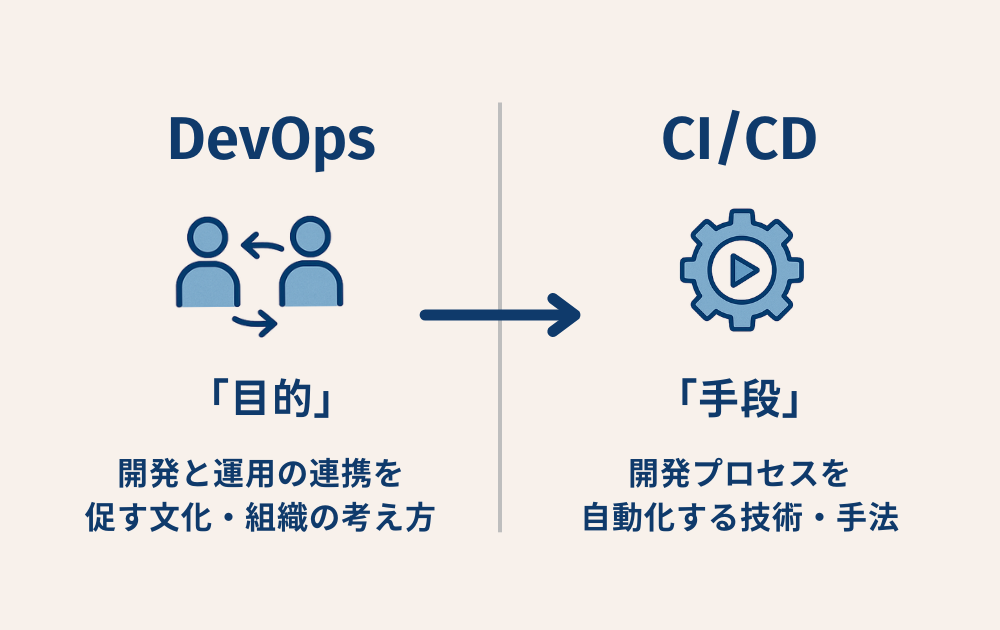

DevOpsは、開発と運用の協力関係を重視した「文化的・組織的なアプローチ」。それに対してCI/CDは、そのアプローチを支えるための「具体的な技術や手法」を指しています。つまり、DevOpsが“目指す姿”であるなら、CI/CDは“そこに到達するための手段”といえるでしょう。

たとえば、DevOpsの理念に沿ってチームが一体となり、ソフトウェアの品質を高めようとしても、手作業ばかりでは効率が悪く、思うように進まないかもしれません。そこで登場するのがCI/CDです。自動化によって業務の負担を減らし、よりスムーズにDevOpsの実現をサポートする役割を果たします。この自動化には、バージョン管理システムや各種プラットフォーム向けの構築ツールが使用されます。

このように、DevOpsとCI/CDは「何を目指すか」と「どうやって実現するか」で立ち位置が異なっているのです。

関係性は「目的」と「手段」

DevOpsとCI/CDの違いを整理するうえで、もうひとつの大きなポイントは「目的と手段の関係性」です。

DevOpsは、ソフトウェア開発のスピードと品質を高めるために、開発者と運用担当者の壁を取り払い、共に協力していくという「目的」を掲げています。その一方で、CI/CDはその目的を達成するための「手段」に位置づけられます。特にアジャイルな開発サイクルを回す上で、CI/CDは技術的な基盤です。

つまり、CI/CDはDevOpsを実現するために用いられる実践的な技術であり、CI/CDの導入だけではDevOpsの精神まで根づくとは限りません。逆に、DevOpsの文化をいかに組織に浸透させたとしても、CI/CDのような具体的な取り組みがなければ、その効果を十分に引き出せない可能性もあります。

だからこそ、両者の違いを理解したうえで、「DevOpsのためにCI/CDを使用し、最新のプロダクトを構築する」という視点が重要になります。

| 観点 | DevOps | CI/CD |

|---|---|---|

| 役割 | 開発と運用の連携を促す文化・組織の考え方 | 開発プロセスを自動化する技術・手法 |

| 位置づけ | 「目的」:協力体制で開発の質と速度を高める | 「手段」:DevOpsを支える具体的な実践方法 |

| 主な対象 | チーム、プロセス、コミュニケーション、管理 | ツール、パイプライン、自動化、ソースコード |

| 関係性 | DevOpsを実現するためにCI/CDが活用される | DevOpsの実現を技術面からサポートする |

DevOpsとCI/CDの連携による効果

チーム全体の効率化と品質向上

DevOpsとCI/CDは、それぞれ単独でも効果がありますが、両者を連携させることでその真価が発揮されます。特に注目したいのは、チーム全体の作業効率と製品の品質向上です。アジャイル開発の理想を実現するために、この連携は極めて重要です。

CI/CDを導入すると、開発者はコードの変更を自動的にテスト、ビルドし、さらにはリリースまで一貫して進められるようになります。これにより、手作業での確認や展開にかかる時間が大幅に削減されます。バグの混入を防ぎ、セキュリティを強化した状態で、最新のバージョンを迅速に提供できます。

一方、DevOpsの文化が浸透していれば、開発チームと運用チームが共通の目的を持ち、トラブルへの対応や機能追加もスムーズになります。

たとえば、ある機能追加を行うとき、開発チームが「これはユーザーにとって便利だ」と思っても、運用チームがシステムへの影響やリスクを心配して実装を遅らせることがあります。DevOpsの体制では、このようなズレが生じにくくなり、CI/CDの自動テストによって影響範囲をあらかじめ確認できるため、双方が安心して進められるのです。この自動化されたCI/CDのプロセスにより、開発から運用までの「壁」が事実上取り払われ、DevOpsの理想とする協力体制が機能します。これにより、リリース後の保守も容易になります。

結果として、トラブルの未然防止や迅速な修正が可能となり、ユーザーへの提供価値も高まっていきます。これはビジネスの成長に直結する大きなメリットです。

組織全体での導入のポイント

ただし、DevOpsとCI/CDの連携を成功させるには、いくつかのポイントがあります。まず重要なのは、技術的なツール導入だけにとどまらず、組織全体で「協力と改善の姿勢」を共有することです。

「CI/CDを導入したからDevOpsも達成できるはず」と考えてしまうと、どうしても形式だけが先行してしまい、本質的な課題解決にはつながりません。これが、DevOps導入のデメリットとして挙げられることもあります。むしろ、チームの信頼関係やコミュニケーションの質が、DevOps成功の鍵を握っています。管理層の理解とコミットメントも必要です。

また、導入の際には「小さな成功体験を積み上げる」ことも大切です。まずは一部のプロジェクトやチームから始めて、成果を見える形で共有し、徐々に全体へと広げていく。そのような段階的な取り組みが、組織全体に無理なくDevOpsとCI/CDを定着させるコツです。このプロセスでは、適切なバージョン管理と構築ツールの選定が成功を左右します。

目的のDevOps、手段のCI/CD

DevOpsとCI/CD。それぞれの言葉を聞いたことはあっても、その違いや関係性までをきちんと理解するのは意外と難しいものです。

この記事を通してお伝えしたかったのは、DevOpsは「開発と運用の協力体制」という文化的な目的であり、CI/CDはその目的を実現するための「技術的な手段」であるということ。つまり、両者はまったく別の立ち位置にありながら、密接に結びついています。

DevOpsのアプローチによって、チーム全体が連携しやすくなり、CI/CDの導入によって具体的な開発作業の効率が大きく改善される。この相乗効果が、今日のシステム開発において非常に重要な鍵となっています。特にアジャイルな環境で、品質とセキュリティを強化した最新のプロダクトを継続的に構築していくために、両者の連携は必要不可欠です。

現場のスピードが求められる今、DevOpsとCI/CDを正しく理解し、組織に合った形で取り入れていくことが、安定したプロダクト開発への近道かもしれません。

関連記事:

DevOpsとアジャイルの違いとは?選び方と併用のメリットを解説

DevOpsエンジニアとは?役割やスキルを徹底解説!

(文=広報室 宮崎)